今まではPX-W3PE4を使っていたのですが、今は後継機種のPX-W3PE5に置き換わりデータ通信がPCIEx(内部的にはPCIEx-USB変換)になったのもあり、外付けできなくなりました。

そもそもUSBの外付け前提ならPX-W3U4があるのでそっちを買えばいいのですが、私が購入したときはデスクトップで組んでいたのを流用したかったという流れ。

しかし、現在はPX-MLT5PE/PX-MLT8PEという魅力的な製品があるのでこちらを使用したいところ。

しかし、なぜかこちらにはPX-W3U4のような純正の外付け仕様が存在しておらず、以前記事にしたライザーカードでの外付けのような非公式な方法でしか外付けできません。

できればいいやということで購入してみたのですが、色々使ってみると一部環境でうまく動かない場合があることがわかりました。

その他いろいろな理由があり、PX-MLT5PEとPX-MLT8PE用に使える基板を設計しようという話です。加えてMLT5PE専用になりますが、ケースも設計してみます。

なお、PX-MLT8PEについては理論上は使える設計という状態で、今のところは現物での確認できていない段階になりますのでご了承ください。それなりの数量が確約されないと手を出しにくい金額というものありますのでご理解いただければ…

(追記)こちらで紹介するものをプロトタイプとした外付けキットの販売を始めました。BOOTHにて取り扱い中です。よろしくお願いいたします。

モチベーション

やりたいことがあったのと、一部不具合への対策として基板を設計します。あとケースも用意したかったので、そのために寸法などを合わせたものを作りたかったというのもあります。

うまく動作しないパターンは以下のようなものです。すべてLinuxで確認したものになります。Windowsではしっかりは確認していませんが、ぱっと見の動作については問題なさそうに見えました。

- Raspbery Pi 4だとデバイスが起動できない(ミニPCでは問題なし)

- 電源を供給してからUSBを接続するとデバイスエラーで正しく認識できない(一度正しく認識すれば再起動しても問題ない)

なんで外付け版が出ていないのかと思ったら、筐体と基板を別設計で作るコストに加えて、こういった特定環境での微妙な不具合があるから出したくても出せなかったという感じかもしれません。使われているITE IT9305なら問題ないと思うのですが、どこか実装が良くないのかもしれませんね。

私の心としては、不具合への対応はできたらいいな程度のもので、「やりたいことがあった」という方がメインになります。こう書いたのは端的に言えば、不具合などは関係なくシンプルに今の構成に不満がありました。以下の3点です。

- ライザーカードの電力効率が悪い

- 配線がごちゃつく

- 箱がない

電力効率

これらのPX-MLT5PE/MLT8PEは先人のデータやPCI Expressの仕様を見ると、基本的には10W以下で駆動できることがわかります。

にもかかわらず、ライザーカードのような外部電源を付けたものが必要で、ライザーカードは12Vから3.3Vへの給電がDC-DCからのLDOを挟んだ構成で電力効率が低い点です。

+12V INPUT――― Switching DC-DC ――― LDO (V_drop_min=~1.5V) ――― OUTPUT +3.3V

↑効率 約80% ↑効率 70%以下(おそらく65%程度)24時間録画で使うことを考えると高効率で消費電力は少ない方が良いのは言うまでもありません。ライザーカードのDC-DCでどこまで落としているのかは調べていませんが、少なくともLDOのスペックを見るにLDO単体で65%前後、DC-DCで80%程度とすれば全体としては50%程度の電力効率かなと推察します。

ライザーカードがDC-DCを挟んでいるが最初は謎だったのですが、冷静に考えると12V入力で理想的に電流を引けたとしてもLDOのみで3Aの電流が必要になり、出力としては36Wの電源が必要になります。それプラス12V系の電源容量が必要になります。つまり、現実的には高容量の電源を要求する回路になってしまいます。

また、このときのLDOは原理的に理想的な電流が出力できたとしても電力効率は27.5%という驚異の低効率となってしまい、熱的にも厳しめの条件になります。

少し話が脱線した気がしますが、このように効率という点で既製品のライザーカードには不満があるため、長時間動かす録画用マシンには電気代的にはもったいない、電気製品の長期運用として熱的に望ましくない部分があることが大きな不満でした。また、熱的な不安を抱えているにも関わらずファンがつけにくい環境であったことも気になっていました。

配線がごちゃつく

ライザーカードで配線すると、ライザーカードへのACアダプターとUSBピンヘッダを変換するケーブルの2本が必要です。外部から給電すれば当然の配線で最小限なのですが、ACアダプターを使う以上はコンセント周りかどこかに'箱'が出現するので個人的にマイナス。

ピンヘッダを変換するケーブルはあまり長さがないものが多いので、接続部分がむき出しになってしまうというのも個人的に嫌なポイントです。

上で書きましたが、PCIExpressの規格的にこのボードが消費する電力は10W以下であることは間違いなく、その程度の電力でACアダプターを追加したくありません。

流行りのUSB Type-Cなら15W(5V/3A)まで給電できるものが多いので、高効率な回路であれば理論上ケーブル1本で使用できるはずです。最近のミニPCならType-Cの一つぐらいついていますし、私が導入したものにもついていました。

一言でいえば配線が美しくないというのが不満だったということですね。

箱がない

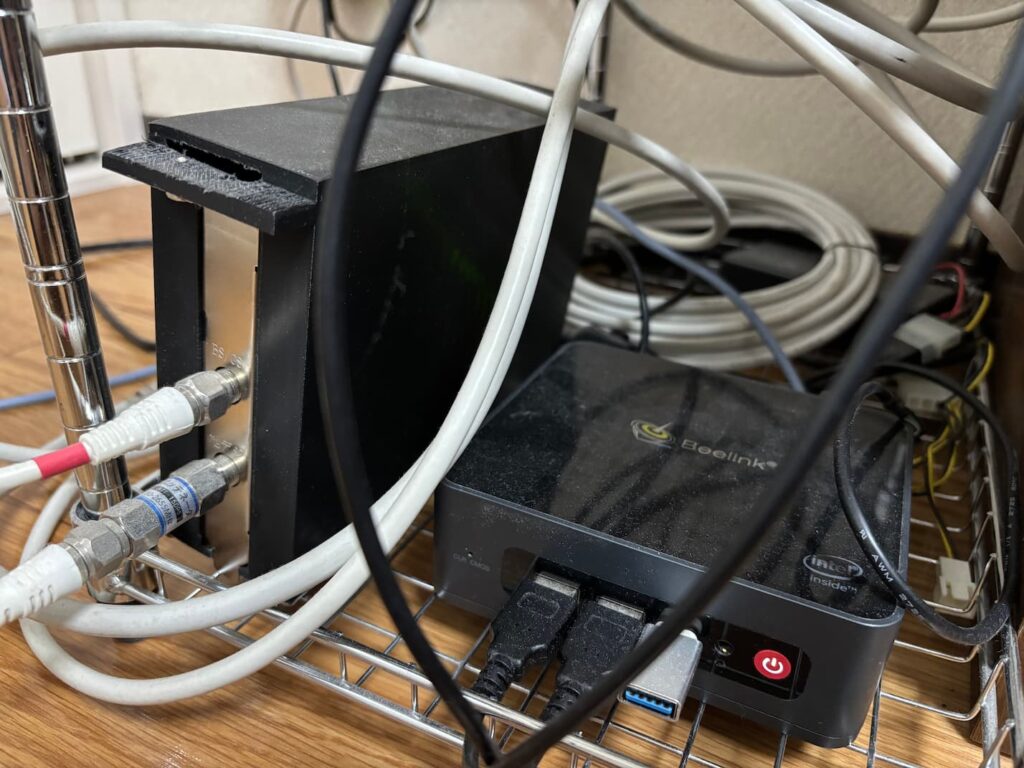

ライザーカードで外付けすると箱がないため自分で作らないといけないんですよね。例えばこんな感じ。

これはPX-W3PE4時代の産物ですがこんな箱を用意する必要があります。昔に3Dプリンターでワンオフで作りましたが、細かい調整を手動でやったりして面倒だったのと、やはりPLAのケースというのは質感や放熱的な面で少し不安を覚えます。W3PE4ではライザーカードを使ったものですが、3年ほどこの形で運用していますが問題が出たことはありません。余談ですがデータを消してしまい再設計が面倒という状態だったりします…

おそらくMLT5PEでも問題は出ないと思いますが、今までよりも消費電力が増える点や、見た目的な点を加味して綺麗な金属製ケースが欲しいなぁと思っていました。

設計目標と結果

これらの不満を解消できるデバイスの設計を目指します。以下のように設計を目標にしました。

- 電力効率は80%以上

- Type-Cケーブルのみで駆動できる設計

- 互換性・使用環境を考慮し、外部電源を使用可能

- コンパクトな設計にする

- ファンを付けられるようにしたい

- ケースが設計しやすい作りにする

このような目標として設計しました。他には不具合対策としてUSB接続と同時にチューナーに電源が供給されるようにするというのも入れています。これは、体感上の話ですがLinux環境でライザーカードで先に電源を供給していると、認識の際にエラーになりやすく、同時に接続すると認識しやすいというのがあったためです。後は外部電源接続時の待機電力を減らせるというのもありました。

そして実際に出来上がった仕様ですが以下のようになりました。

- 駆動中の電力効率は90%以上(アイドル時は85%程度)

- Type-Cのみでも使用可能

- MLT5PEはUSBかAC、MLT8PEの場合はAC外部電源のみに対応

- 90 x 35mmのコンパクト基板

- ファンコントローラを搭載

- ケース設計時に基板に穴を設けた&垂直取り付け可能な部品を装着可能

ということで、自分が思い描いた以上のものができました。

電力効率に関しては最新のICの力に頼った結果満足いく結果になりました。モジュール別でのデータなので、実際にこの基板のアウトプットのデータはとっていませんが、電源回路としてはシンプルな構成にしたので大きく値がずれることはないはずです。

ライザーカードと比較すると電気代だけでいつか元が取れそうな気がしてきます。それ以上に試作とかしたので難しいですが笑。

外部電源に関しては若干内部の配線が気持ち悪くなるのですが、丸いジャックのACアダプタではなくても、スマホの充電器などで使うようなUSB Type-Cの5Vを外部電源として使用できるため採用しました。

なお、ACアダプタを利用する場合は+12Vのものが必要で、この場合のみLNB給電が可能です。USBを介した電源の場合は+5Vのみしか使用できず、LNB給電は使用できません。通常のネゴシエーションを行えるUSB回路なら+12Vがかかることはないのですが、強制で+12Vが出るType-Cのものを使用するとチューナーが壊れます(中華Type-Cアダプタの一部で確認)。普通のUSB電源ならいいけど変なものは使えませんというだけの話です。

| LNB給電 | 本体への給電 | |

| USB(+5V) | × | 〇 |

| USB(+12V) | ×(チューナーが壊れます) | × |

| ACアダプター(+12V) | 〇 | 〇 |

わざわざType-Cで電源のみを給電する意味があるのか?という話ですが、コスト的観点と入手性を考慮して入れた回路です。+12VのACアダプターは入手性が悪いのに対して、USBの場合はダイソーで600円で外部電源を揃えられます。手元に余っているものを再利用できたり、USBポートのついた電源タップから給電ということもできますしね。

ちなみに不具合のほうは少しマシになりました。確率は下がりましたが、認識に失敗するときは失敗します。Windowsでも試したところ認識に失敗はなかったので、Linux側のドライバの問題の気もします。

ファンコントローラーに関しては搭載は決めているのですが、どういう動作にするかのソフト仕様はまだ決めていません。一応プリセットから選べる形にしようと思っています。

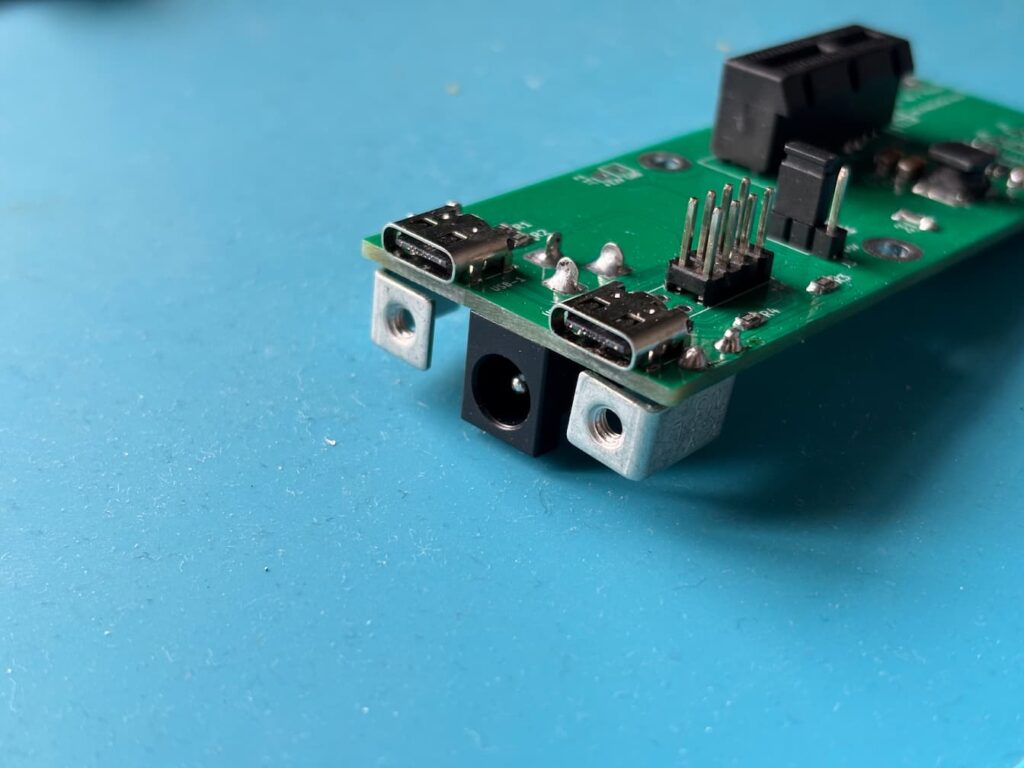

基板の取り付けに関してはこんな感じです。基板のみ頒布の場合は垂直取り付けの穴とDCジャックは外した状態にするつもりです。ケース込みの場合は両方事前に取り付けます。

目標に入れていなかったもののこだわっていた部分があり、それが液体コンデンサのような寿命が比較的短い部品、タンタルコンデンサような危険な部品を使わないことです。その場で動く安価な回路だと液体コンデンサ・タンタルコンデンサを使った仕様というのも考えられますが、安定性にもつながる部分なので、液体コンデンサ・タンタルコンデンサは使わないということは徹底しています。

実際に設計したケースはこちらになります。

個人的に非常に満足いくものが出来上がりました。X(旧:Twitter)でポストしたところ予想外の反響があったので、少数生産に向けて生産に不向きな部品を変更したりケースのサンプルを鋭意準備中です。サンプルが届き次第、BOOTHで予約を受け付ける予定です。ケースは最低発注数量の関係で1回しか注文できないと思うので欲しい方は予約のほどよろしくお願いいたします。

最近は長時間残業が続き準備に割ける時間も少ないのですが、なるべく早く準備できるよう作業を進めていきます。

(追記)販売始めました。6/30までは予約しており、以降は在庫販売の予定です。予約分と通常販売は8月から順次発送予定です。特にケースは一度しか発注できないのでなくなり次第終了となりますが、在庫はほとんど作らない予定です。よろしくお願いいたします。