以前に告知していたPX-MLT5PEを外付けするためのキットの予約販売を開始したので、その告知と使い方の詳細ガイドになります。基板設計のこだわりについてはこちらのページを、BOOTHの販売ページについてはこちらをご覧ください

目次

はじめに

まず初めに、送付されたものが全てそろっているか確認してください。万一含まれていなかった場合はBOOTH経由でご連絡ください。不足分について対応させていただきます。

また、電源が入らない、ファンが回らないなど初期不良についてもBOOTHにてご連絡ください。代品を送付させていただきます。初期不良以外の不良について対応いたしかねます。

PX-MLT8PEでのご利用は自己責任お願いいたします。設計上は問題ないことは確認していますが、当該ボードで確認していないためです。

以下の手順を踏んで使い方の説明をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

内容物の確認

基板のみ

- ジャンパピンx2(基板に取り付けされています)

- (追記)ヒートシンク x1(取り付け必須ではありませんが、つけたいという方のために小型なものを付属とすることにしました。)

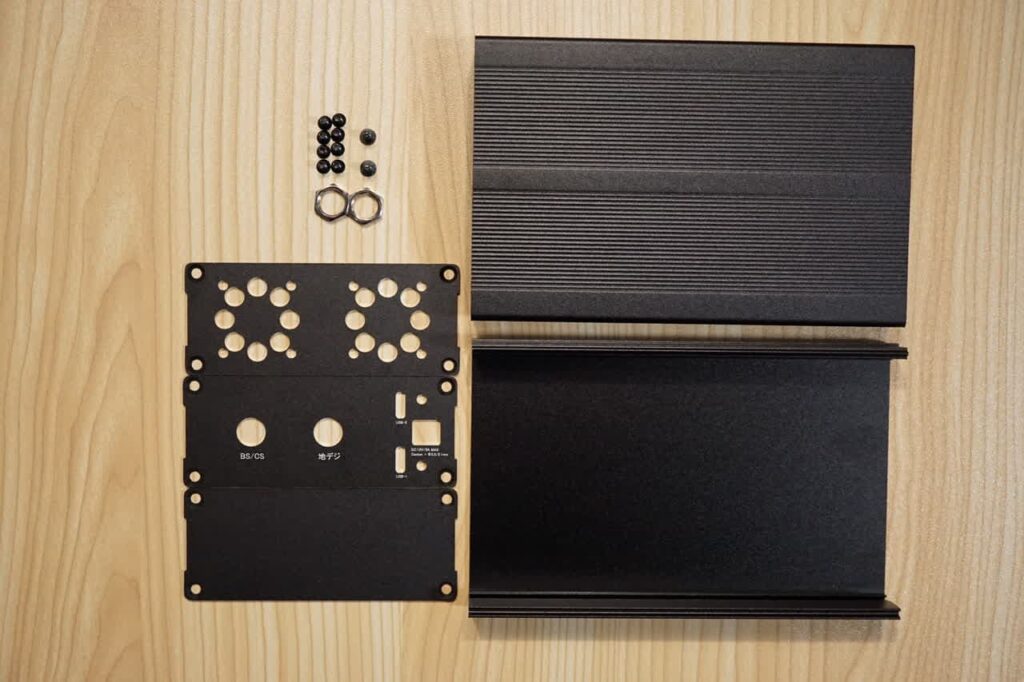

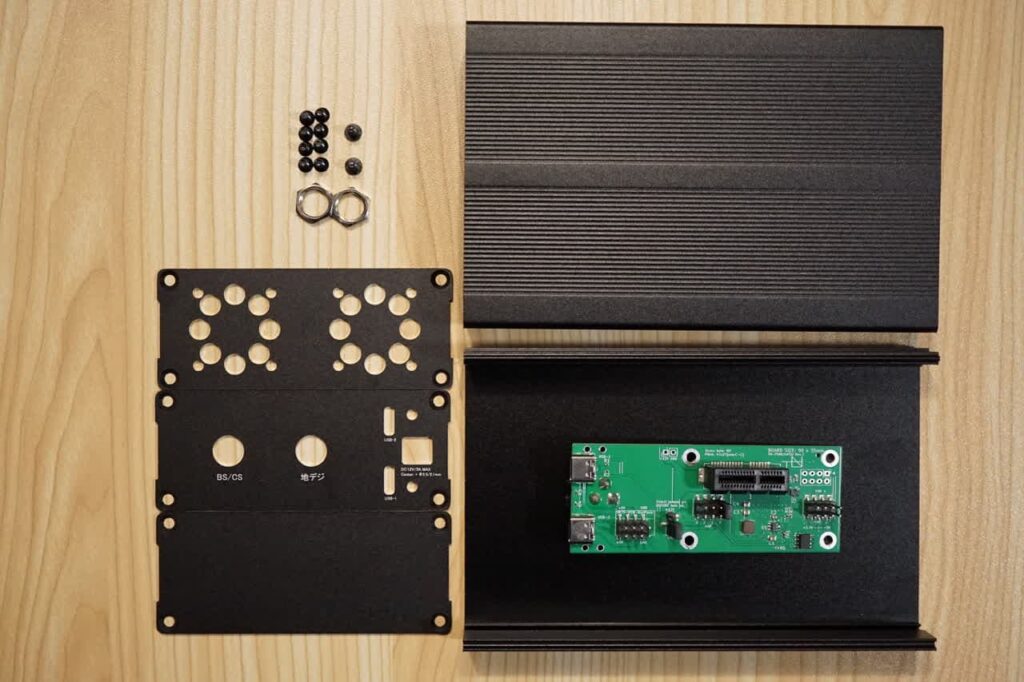

ケースのみ

- ケース本体の外殻x2(こちらとプレートの組み合わせて箱になります)

- プレート3枚(フロントパネル、ファン取り付け穴あり、穴なしの各1)

- 皿ねじx8

- 基板取り付け用薄頭ねじx2

セット

- 上記全て

基板の使い方と設定

こちらのご利用手順を必ずお読みの上ご利用ください。手順を守らなかった場合、チューナを破損させるなど予期せぬトラブルが発生する可能性があります。

(追記)注意:DCジャックを使う場合は右上+12Vのシルクが入ったスルーホールに注意してください。短絡すると色々壊れます。また、一部DC電源では想定外の挙動をする恐れがあるので、DCジャックに電源を接続→USB-1をPCに接続という順序を必ず守っていただくようよろしくお願いします。外す際はその逆の手順になるようにしてください。また、DCジャックを使う場合は使用中にDCジャックから電源を取り外さないでください。

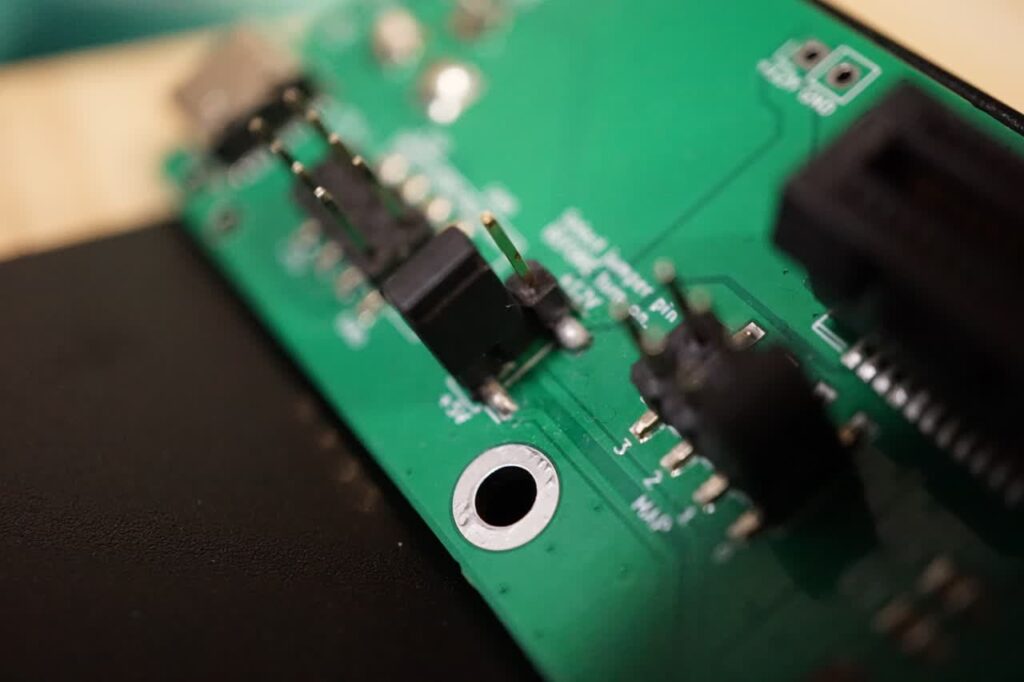

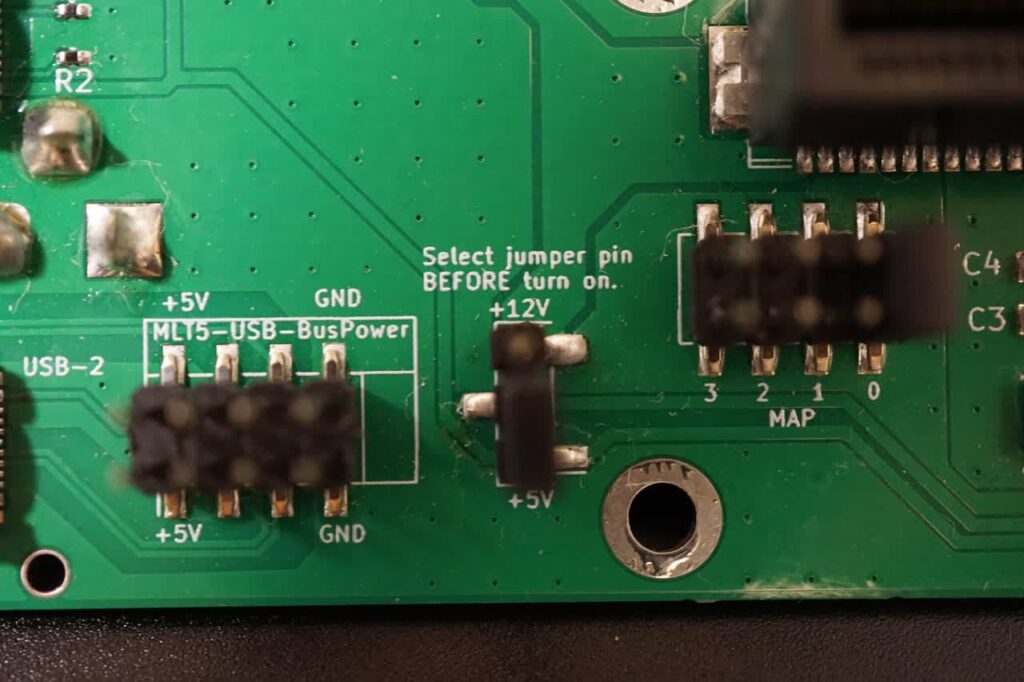

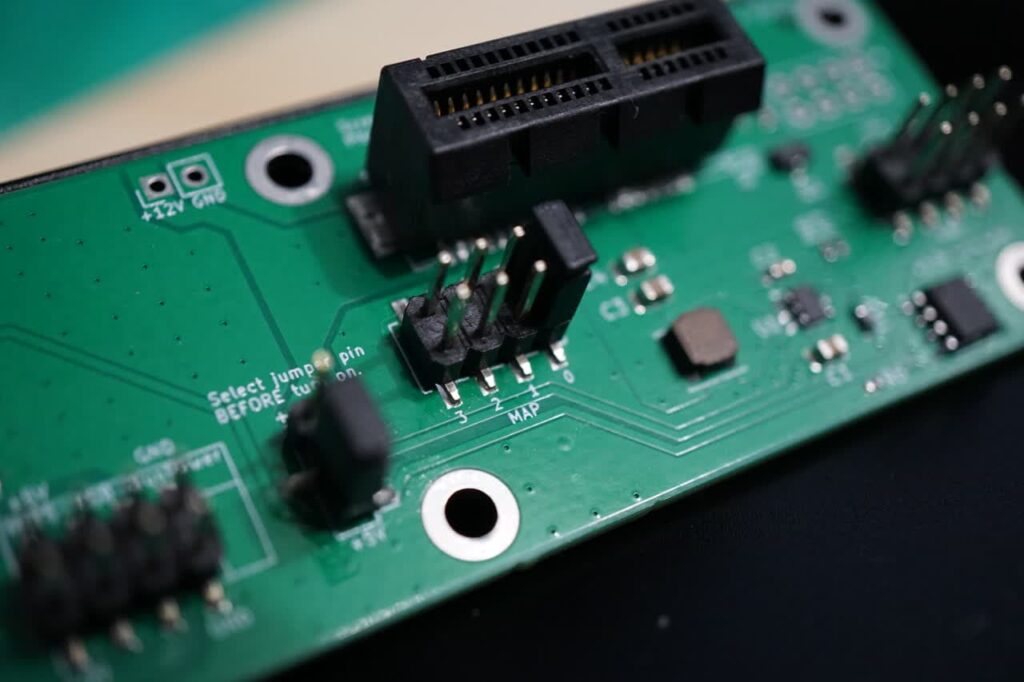

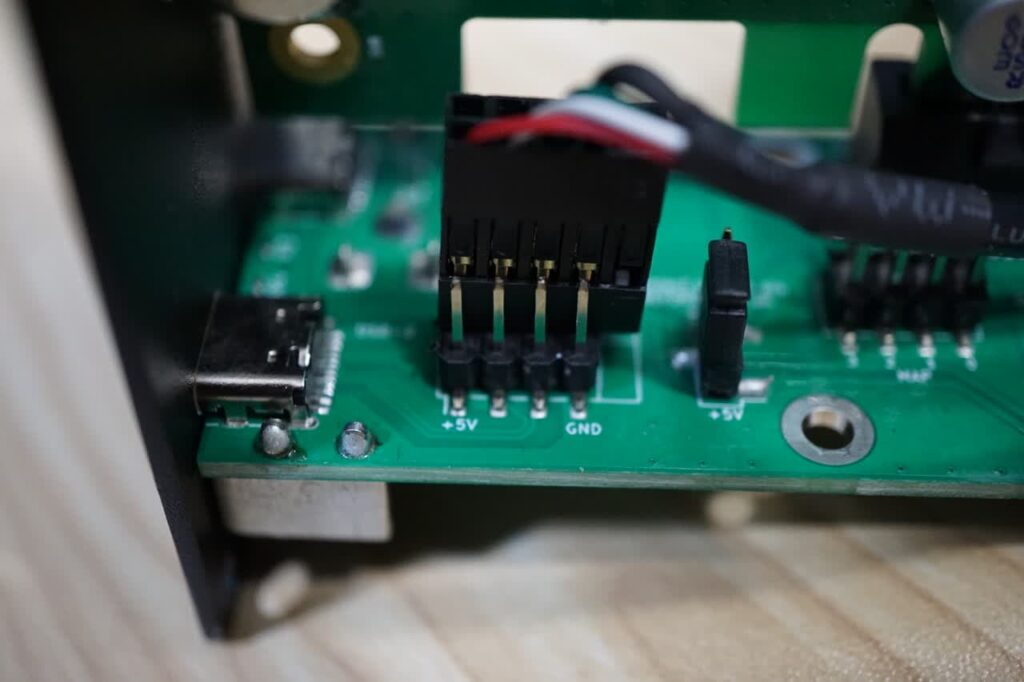

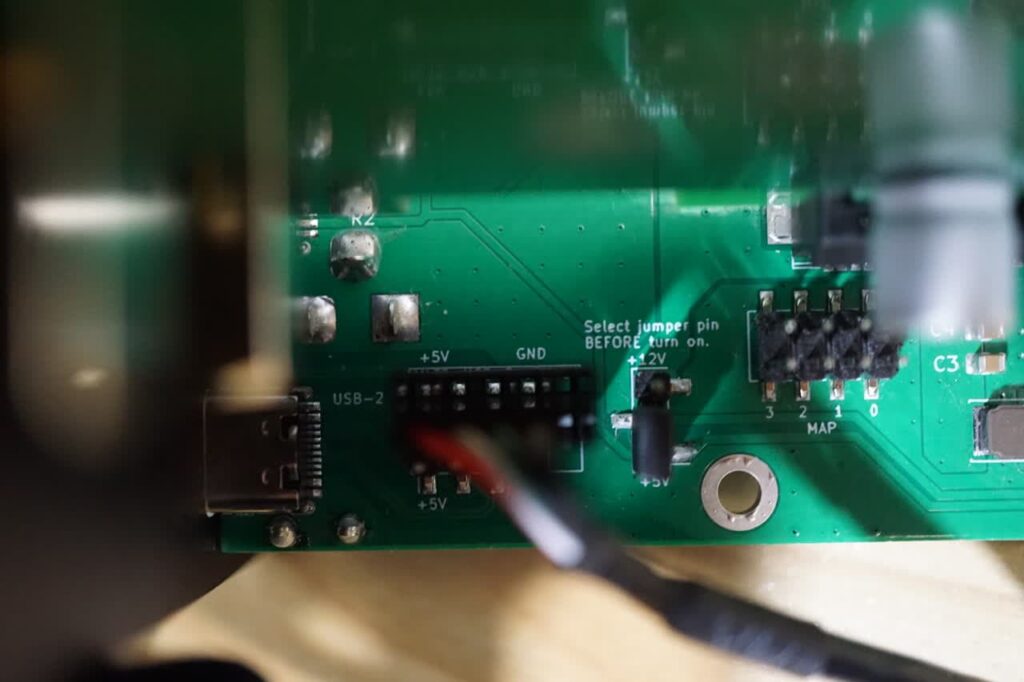

基板には設定箇所が2か所あるので、使用前に事前に設定ください。一つは電源の選択になります。以下の写真のジャンパを+12V側に被せるとDCジャック経由の給電に、5V側に被せるとUSB-1側からの給電になります。USB-1は基板正面から見て上側のコネクタで近くにUSB-1のシルクを印字しております。

こちらのジャンパは解放せず必ずどちらかに接続してください。端的に書くならばType-Cポート一つで給電も通信をしたいときは5V側、DCジャックから電源を取りたいときは12V側とすればよいです。

次にファンの設定をします。ファンの設定についてはPCIEの下側にMAPと数字が書かれたピンがあるかと思います。こちらでプリセットの中から設定いただけます。ご利用の環境でもある程度左右されますが、ピン番号と対応は以下になります。諸般の都合でイメージのみ書かせていただきます。自分に合ったマップを探してみてください。(以前掲載していたものはあいまいだったため削除しました。曖昧にしたかった理由が測定精度のためですが、イメージで書かれてもわからないと思うので、理想値を掲載しておきます。)

| MAPの数字 | 基板測定点のおおよその温度 |

| 全開放 | (回さない) |

| 0 | 68℃ |

| 1 | 59℃ |

| 2 | 45℃ |

| 3 | (常に回転) |

以下の写真用のように上下ジャンパピンを取り付けます。写真は0のMAPを選択した際のものです。

これらを設定したらチューナを取り付けてみましょう。

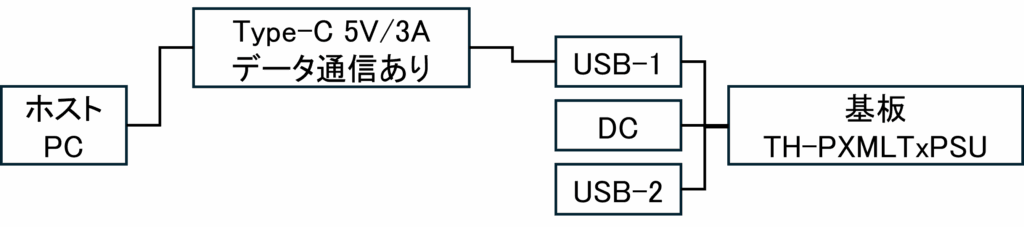

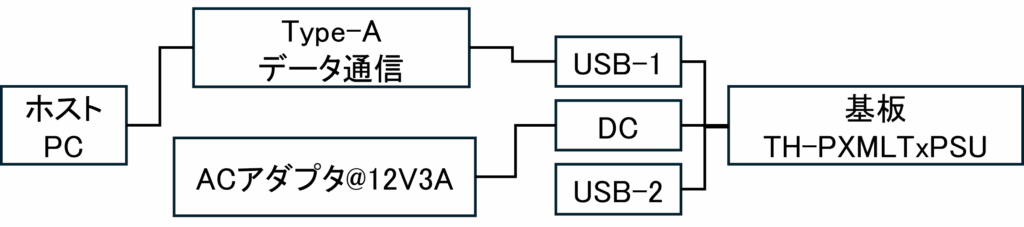

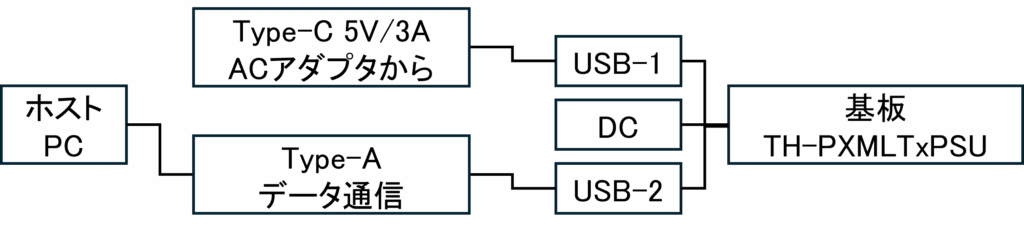

まず大前提として、PX-MLT5PEの場合は以下のような配線が可能です。

これらの接続方法によってピンヘッダへの配線が変わります。

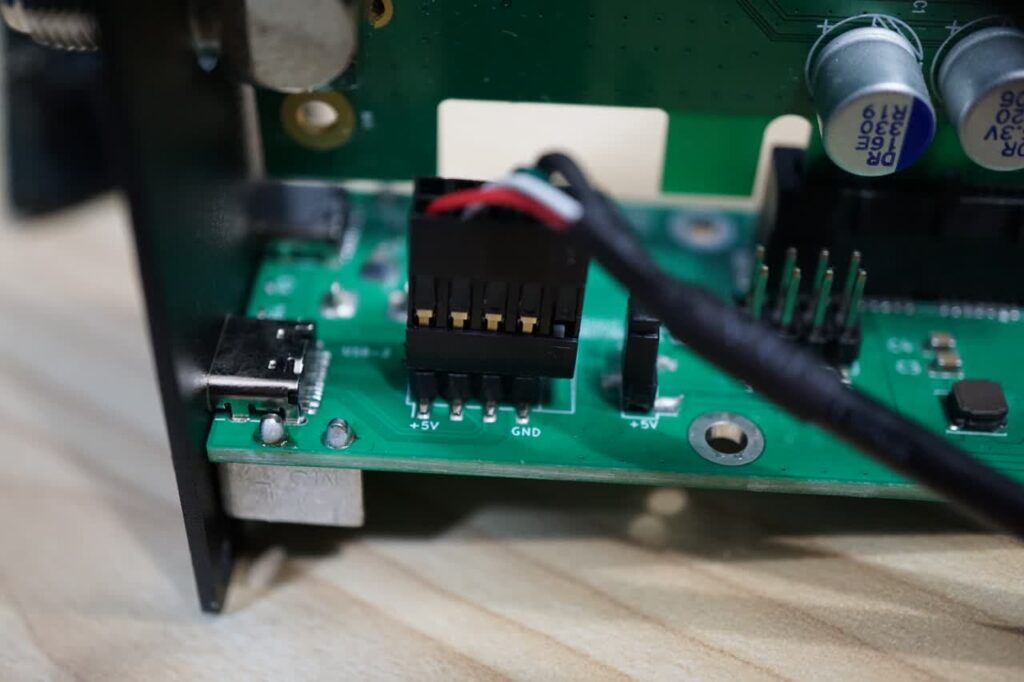

PCIEスロットにはめた後、今までは基板に挿していたUSBケーブルを写真の部分に挿しましょう。向きと位置に注意が必要です。

シルク印刷を見ていただくと+5VとGNDと印刷してあります。5V側が配線の赤側にくるように差しこむ必要があります。PX-MLT8PEの場合は全てのピンにささるように配線してやれば大丈夫です。

MLT5PEの場合はType-C1本で接続する場合(図の①)は「MLT5-USB-BusPower」のシルクを隠すような位置かつ、向きを間違えないように接続してください。DCジャックから給電する場合(図の②)も同様の配線で大丈夫です。

USB-1側から電源を供給してUSB-2側で通信したい場合(図の③)は、向きに気を付けて全てのピンにささるように配線すればOKです。

これで使う準備はできました。ケースに組み込んで閉じる前に動作確認をしておくことをお勧めします。PCと接続する際にDCジャックを使う場合は必ずこちらを先に接続しておいてください。USB-1を接続するとチューナに給電され、デバイスとして認識されます。

なお、此方はLinux環境で試していましたが、接続時にデバイス固有不具合のようで認識できないことがあります。何回かホストPC側の接続しなおすと認識できます。Windowsで簡単に触った限りではそういった不具合は一見すると無さそうでした。

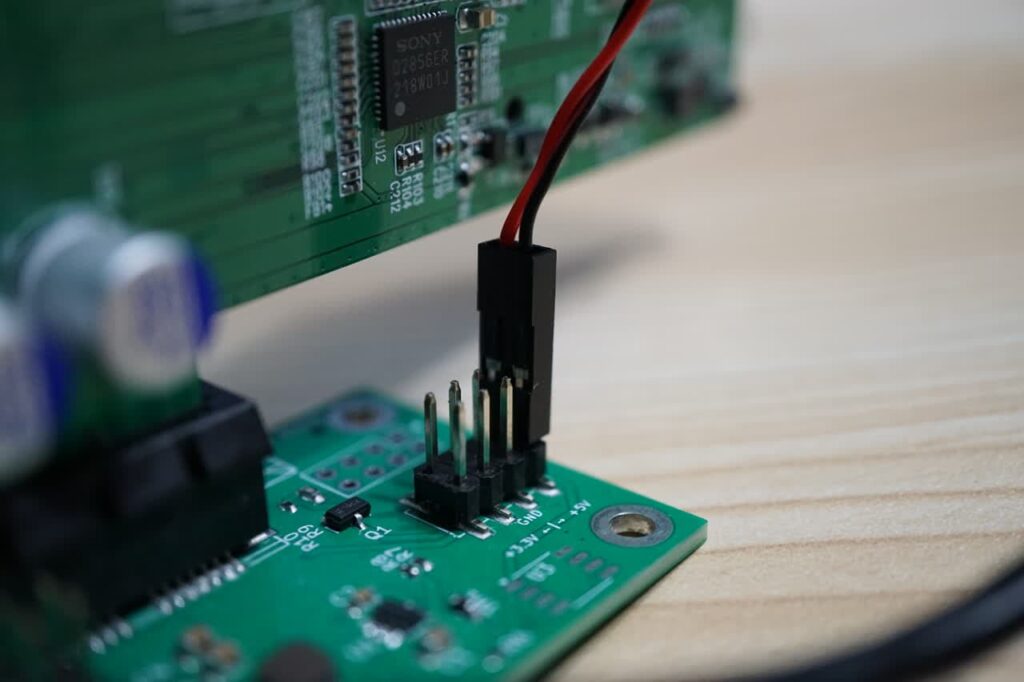

ファンの取り付けについては基板右側のピンヘッダです。

基板正面から見て上側が+、下側がGND(-)です。また、電圧は5Vと3.3Vを用意しています。右側が+5V、左側が+3.3Vになっています。なお、二つ接続する場合は必ず同じ電圧のものを二つ使うようにしてください。別々の電圧を使用した場合の動作については一切保証できません。

また、ファンも当然ながら回すのに電力が必要で、電源はチューナと共用なので、この端子とチューナで使う電流の合計が高すぎると動作不良を起こしますのでご注意ください。基本的にファンの想定している端子であり、それ以外のデバイスは使用しないようお願いいたします。

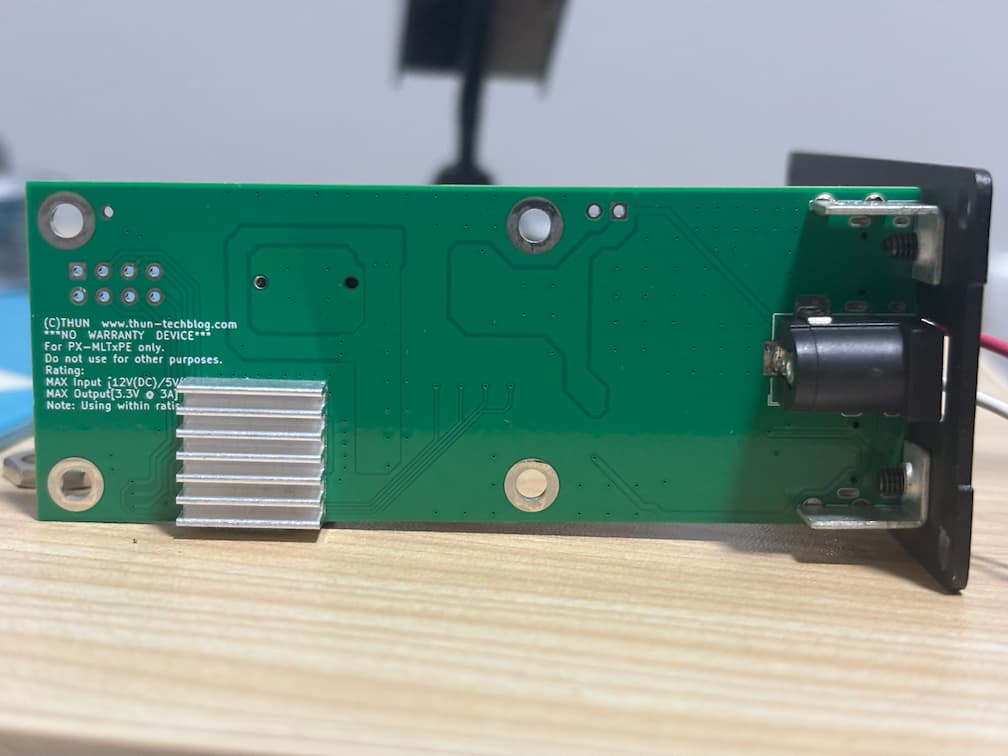

(追記)ヒートシンクについては念のため入れました。なので任意で取り付けです。もともとMLT5PEの電流のレンジでは不要の設計なのですが、放熱は有利に越したことはないため入れました。装着する位置は、写真のような位置が良いです。基板裏側へ貼り付けてください。

試作時に用意したものなので、シルクプリントの位置やパターンが違うので基板の大きさ以外は参考にできませんが、左下の穴から1cm程度の位置です。そもそも念のための部品なので位置精度はそこまで気にしないで大丈夫です。

ケースの組み立て

組めるようにしか組めないようになっていますが念のため簡単に紹介だけ。まず初めにフロントパネルを組みつけます。USBポートがフロントパネルに少しだけはめ込めるようになっているのでそれで位置を合わせます。そのあと、2つ入っている薄頭ねじで基板とフロントパネルを固定します。このとき、万一ねじ穴の位置が微妙にずれている場合は、お手数ですが基板に取り付けた金具をまげて微調整いただきますようよろしくお願いいたします。

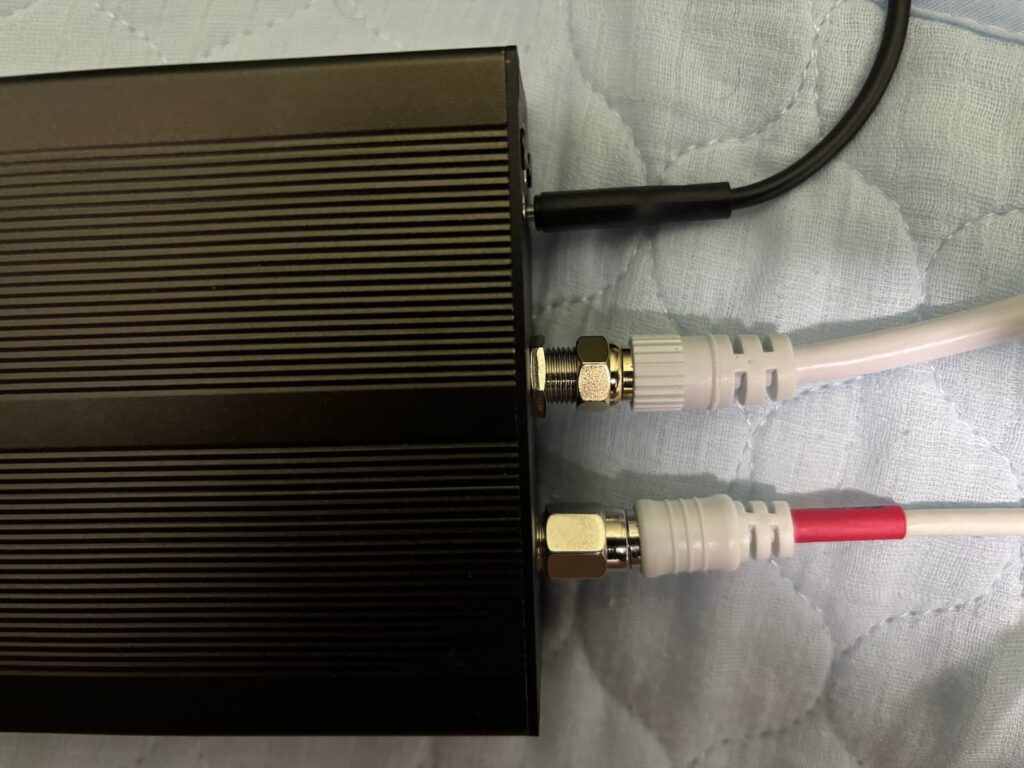

あとはこれを分割されているケースを箱型にして皿ねじで8か所を締めてひとまず完成です。分割されている本体は溝が切られているので特定の向きでしか組み立てられてないのでご注意ください。チューナが動いて気になる場合は付属の同軸コネクタ用のナットを手で締めて固定してください(工具を使うとしまりすぎてチューナや基板が破損する恐れがあります)。

また、このナットをつけると同軸ケーブルのナット部分高さのあるものはちゃんと取り付けられない可能性があるので頭が低いものを使うことをおすすめします。以下のようなものです(あくまで一例で、動作を保証するものではありません)。

(追記)さすがに一つも適合品を示さないというのも申し訳ないと思ったので、購入して確認しました。上記のものなら確実に干渉しません。

これで組み立ては以上です。

注意事項など

免責

・製造工程の都合上ケース基板ともに小さな傷がある場合がありますが、問題なしと判断したもののみ出荷しています。また、基板切り取り跡についても同様にレジストや銅箔がはがれている場合がありえますが、問題なし判断したもののみ出荷しています。

・製品の性質上、初期不良以外の対応はいたしません。全数検査の上手配いたします。

・独自の方法に基づいて検証確認をしているため、弱電界地域での使用など特殊な状況は想定しておりません。通信の不良における保証はいたしかねます。

・本製品の使用に関連して発生した直接的・間接的損害、逸失利益、データの損失等、いかなる事象についても、当方は一切の責任を負いません。すべてのご利用は利用者ご自身の責任のもと行ってください。

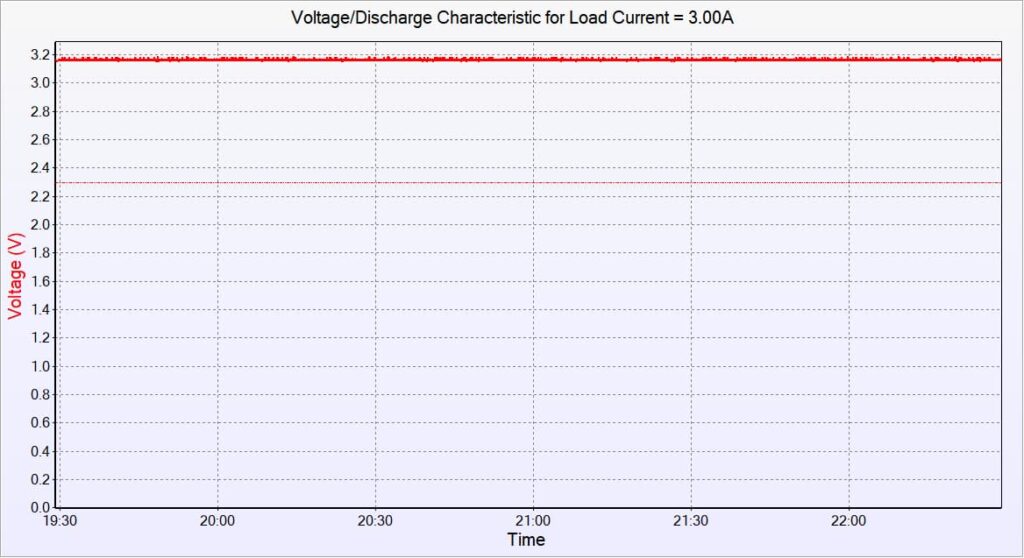

定格入出力

・Input DCジャック: 12V/3A MAX

・Input USB-1/2: 5V/3A MAX

・Output PCIE: 12V/0.5A; 3.3V/3A MAX

・Output ファン用コネクタ: 5V/1A; 3.3V/1A MAX

ただし、出力についてファンとPCIEからの合計出力が3.3V/3A、5V/3Aの定格または入力の値小さい方を上回ってはいけません。

サイズ

基板:約 90 x 30mm、USB端子DCジャック除く基板単体サイズ

ケース:約97x40x150[mm]

USBを介した給電について

一部ACアダプタでは12Vをネゴシエーションなしで出力するものがありますが、こういった規格外製品をつなぐとチューナが破損する恐れがあります。

フラックス残渣について

フラックス残渣がありますが、全て無洗浄フラックスを用いているため問題ありません。

(追記)PX-MLT8PEを対象外にしている理由について

確認していないというのもありますが、動作のレンジがかなりギリギリということで小さな環境一つでも左右されやすいためです。検証した限りだと3.3V2.6Aがバスパワーだと限界になることが多く、継続的に出力するためにはさらにファンを回すのが必須の発熱の程度のためです(ファンがないと温度保護で出力が不足します)。3.3V3Aを安定して流すには外部電源が必要であったり、さらに冷却に相当気を使わないといけないなど懸念事項が多すぎるため対象外にしています。

実際の運用なら裏面に大き目のヒートシンクを付けて緩くファンを回すあたりが現実的なのかなと思います。どのラインが妥当なのかというあたりもよくわかっていないです。

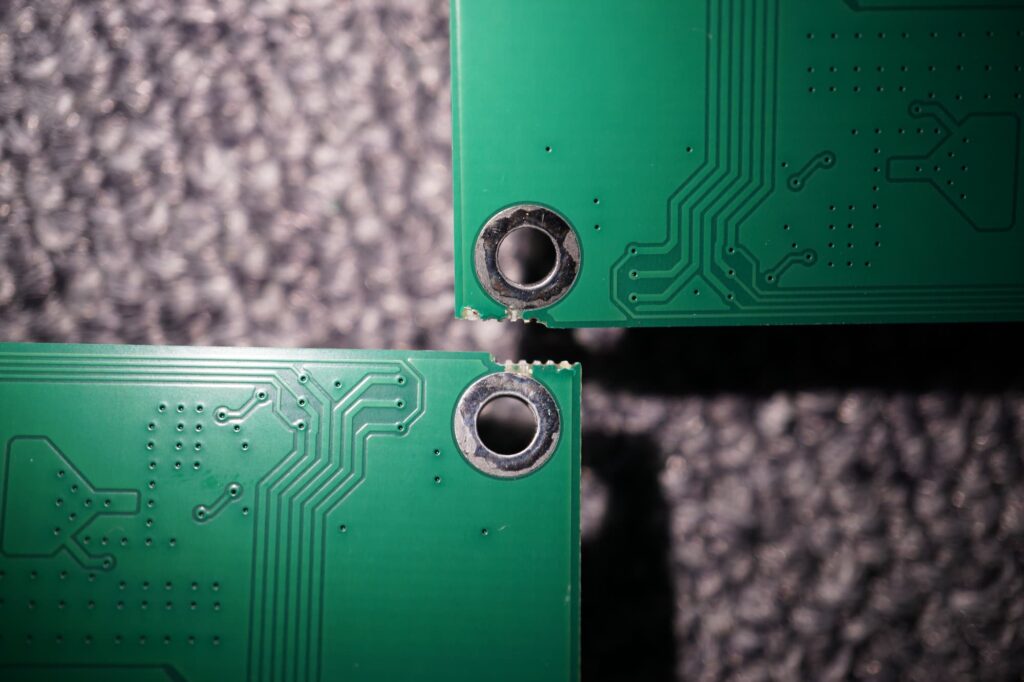

(追記)基板分離跡について

BOOTHで書いていますが、製品版基板にはレールという部品から外すために切り取り跡が存在しています。ギザギザしている部分で外接矩形からへこんでいる部分で端と中央左側のどこかの端にあるかと思います。こちらでやすりがけは簡単に実施しているため安全に問題はありません。

また、写真のように切り取り部分でレジストが剥離している場合がありますが、小数での製造の都合で仕方のない部分です。ある程度レジストや銅箔がはがれても大丈夫な部分で切り取るような設計にしていますので機能上は問題ありません。

以上となります。お読みいただきありがとうございました。

初めまして。

素敵な基盤開発をありがとうございます!

一点質問ですがこちらのキットはQ3PE4にも対応できますでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。

対応可能な場合、購入させて頂きますので、ご連絡の程宜しくお願いします。

コメントありがとうございます。

開発者としては検証していないのでサポート外と回答させていただきます。

参考情報ですがBOOTHで問題なく使えていることをご連絡いただいた方はいるので使えるとは思います。

ですが、消費電力などはわからないのでしっかり冷却をしないといけない可能性もあります。自己責任でご判断いただいた上で検討いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。